“中国电光源之父”蔡祖泉:“我听党的话,灯(2)

“能活多久,就工作多久”

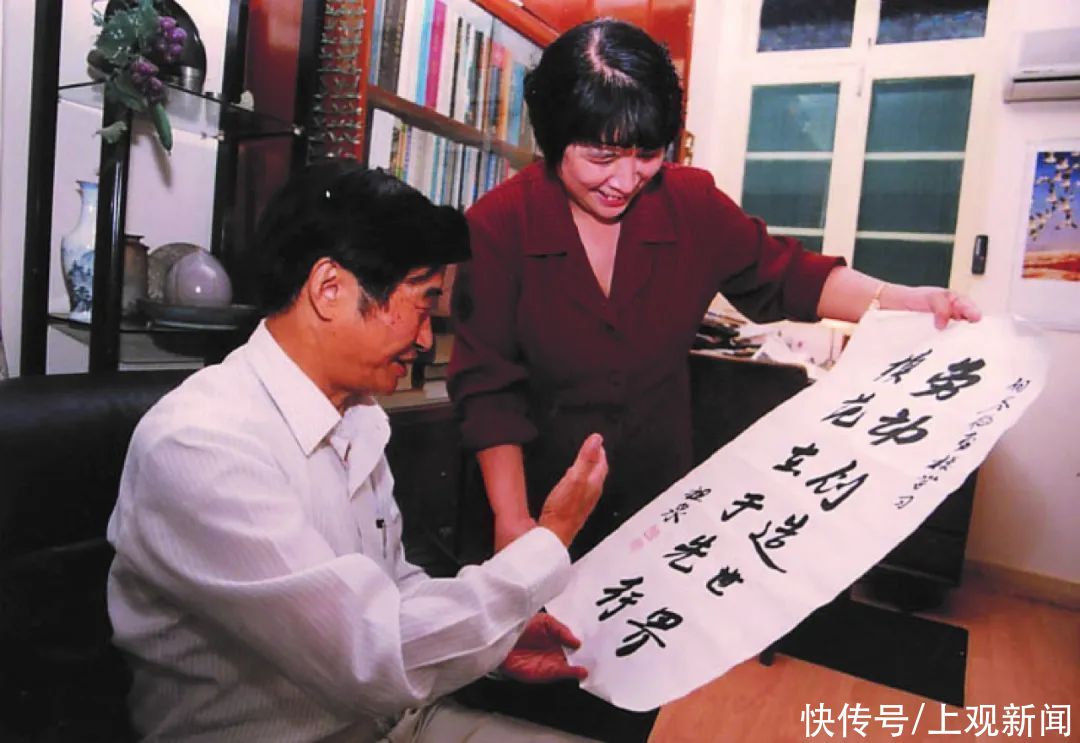

在蔡祖泉的学生看来,蔡老师是一刻也闲不住的人。除了研制中国电光源领域的一盏盏新型光源,蔡祖泉也积极投身于学术论文的写作和学术交流,在理论领域继续引领中国电光源技术的发展。卸任后,蔡祖泉没有歇下来,他仍坚持每年做出一两个专利。蔡祖泉常说,爱迪生到晚年还坚持研究和发明,他也得“能活多久,就工作多久”。

1984年,蔡祖泉提议在复旦大学建立光源与照明工程系,开设光源与照明专业。如今,复旦光源系已培养出2000余名优秀人才。蔡祖泉曾强调:“电光源事业要配合国民经济建设事业的飞速发展。必须培养出大批的电光源领域的专业人才,以适应社会的需求。”1985年起,他又开发了中国人自己的系列节能荧光灯,为中国在节能灯的国际赛道上抢占先机。1988年,蔡祖泉积极召集国内各地电光源研究单位,积极协调关系,克服种种困难,成立了中国照明学会。同年,中国照明学会加入了国际照明学会,为中国在国际光源与照明领域的交流与发展奠定基础。

2007年,在蔡祖泉的直接推动下,被誉为光源界“奥林匹克会议”的国际光源科技研讨会第一次在中国召开,由复旦大学电光源研究所承办。会上,国内外企业家、研究人员深入交流,中国电光源力量精彩亮相。蔡祖泉对身边亲人同事说,“我最大的心愿已了。”

2009年,卧病在床的蔡祖泉请学生朱绍龙为自己记录口述遗嘱——头一条:丧事简办,不给大家添麻烦。第二条:将自己积蓄的30万元现金捐给希望工程。

当朱绍龙在电脑上输入“回报社会”时,已十分虚弱的蔡老急忙摇头道:“这么小的事情,当不起‘回报'二字,只能算‘略尽心意'。”

这位学界泰斗,终其一生一心为国、刻苦拼搏,照亮了新中国发展的前行道路。

“老师一生追逐光芒,天堂的灯,等他点亮。”他的学生们这样说。

附录

蔡祖泉,男,1924年生,浙江余杭人。自学成材,是工人出身的电光源专家。1978年晋升为教授,1981年9月担任硕士研究生导师。历任复旦大学电光源研究所所长,复旦大学副校长,中国光学学会副理事长,中国轻工业学会首届副理事长,上海市科协副理事长,上海市照明学会理事长,中国照明学会副理事长。蔡祖泉教授在复旦大学创建国内第一个电光源实验室,研究成功多种新光源,其中长弧氙灯、碘钨灯分别获1965年国家科学发明二、三等奖,他主持研究的大功率短弧氙灯水冷钨-铜阳极制造获得1980年国家发明三等奖:H型节能荧光灯获得1985年国家科技进步三等奖,双U型节能荧光灯获得1995年上海市科技进步二等奖。1963年后曾与电影有关单位合作,研究成功1000瓦-3000瓦新闻摄影用管形卤钨(属国内首创),500瓦-2000瓦放映短弧氙灯,1000瓦?3000瓦拍摄外景用的直流镝钬灯,该灯1980年获得国家发明三等奖。在致力于科学研究的同时,蔡祖泉教授还从事学术论文的写作和国际交流、指导研究生的教学,从1983-1998年连续6届担任国际电光源学术会议的组织委员(三年一届)。发表的代表性学术论文有:三级玻璃油扩散泵,玻璃与金属封接,玻璃和石英封接,无极荧光灯,微型卤钨灯,长弧氙灯,高显色性高压钠灯,紧揍型荧光灯工程开发探讨等。主编《电光源原理》、《光源电器原理及应用》、《实验霓虹灯技术》等专著。

参考资料

《沉痛悼念——追忆中国电光源之父蔡祖泉》

《“中国电光源之父”蔡祖泉先生 做科学战线上的“无产者”》

《“师傅”蔡祖泉》

来 源

校团委、信息科学与工程学院光源与照明工程系

组 稿

融媒体中心

文 字

黄婕、潘晨

视 频

刘宇龙、席澜心、闫东旭、林少雅、布艾加尔、刘惠宇

图 片

信息科学与工程学院光源与照明工程系

责 编

王玥 等

编 辑

丁辰琦